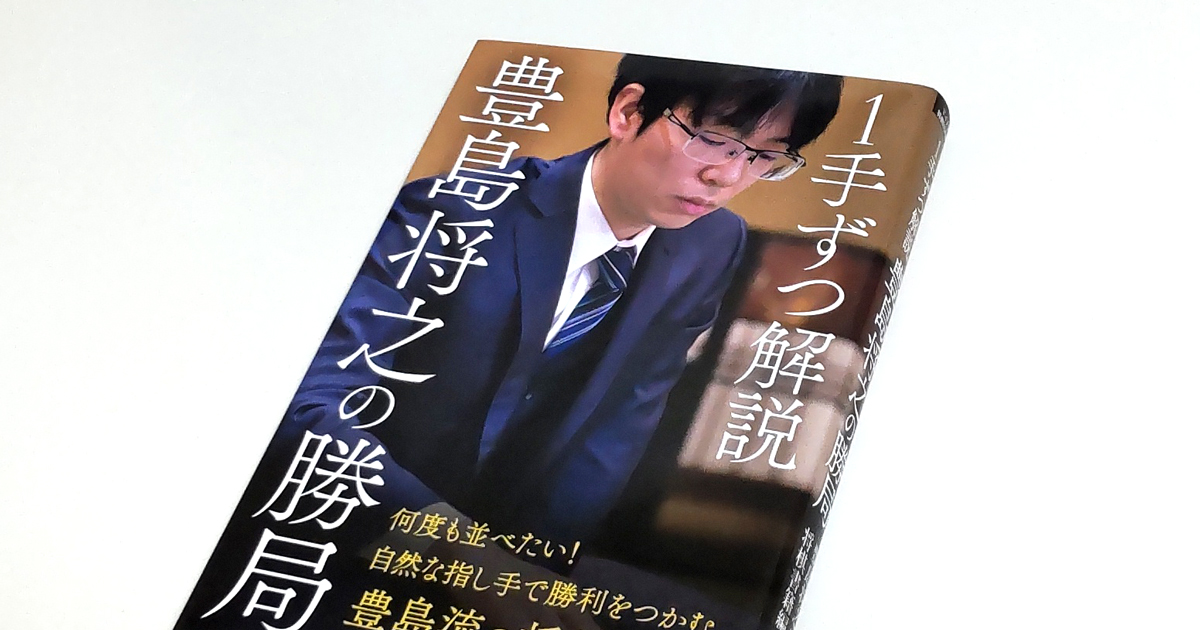

2025年8月に読んでいる将棋の本は、将棋書籍編集部 (編集)、豊島将之 (監修)『1手ずつ解説 豊島将之の勝局』(マイナビ出版、2025年)です。

中盤で何を指したらよいか分からない、攻めるべきか受けるべきか迷う、といった局面になることが私には多いです。次の一手問題集ですと、大技が決まったり、かなり難解だったりする局面が多い印象です。その局面に入る前に、各々の思惑がからんだ紆余曲折があったのではないか。そんな一手一手の意味、一局全体の流れをきちんと学び直したいと思い、名局集・勝局集を最近読みたいと考えていました。そして、書店でたまたま見かけた本書を手に取りました。

本書は、豊島将之先生(現九段)の2018年から2023年までの公式戦から15局を選りすぐっているそうです。竜王・名人を獲得していた時期を含みます。

本書の構成上、初手から一手一手、コメントが付いています。初心者以外には、必要の無い解説も多いのではないかと思っていましたが、序盤から繊細に見てゆくことで、学べるものも大いにあると感じました。

本書のまえがきに、「豊島は自然な指し手を積み重ねていく棋風である。何度も盤面に並べていただければ、棋理に沿った自然な駒運びを感じることができるに違いない。」とあります。実際に並べてみると、私もそのように感じました。

相手の銀が進出してきそうならば、それを阻む。

時期尚早な角交換には応じない。

常に駒の連結を意識し、駒を打ち込まれる隙を消しながら、駒組みを進める。

相手の桂馬が跳ねたら、端攻めを視野に入れる。

相手が無理気味な急戦を仕掛けてきたら、耐えてカウンターを狙う。

序盤から中盤にかけて、豊島先生の手は、そのような無理・無駄の無い手が基本です。正に隙が無い。これでは取り付く島もない、と相手の方は感じるのではないでしょうか。

そして、中盤以降、逆に相手が少しでも隙を見せれば、鋭くそこに切り込む。それも派手にバシバシと攻め立てるのではなく、静かに冷徹に攻め立ててゆく。気づいたら、あっさりと勝利している。どの手も、あまりにも自然過ぎて、凄みを感じさせないほどに。

そんな印象を私は抱きました。無理攻めで自滅しがちな私にとって、憧れる理想的な棋譜ばかりです。