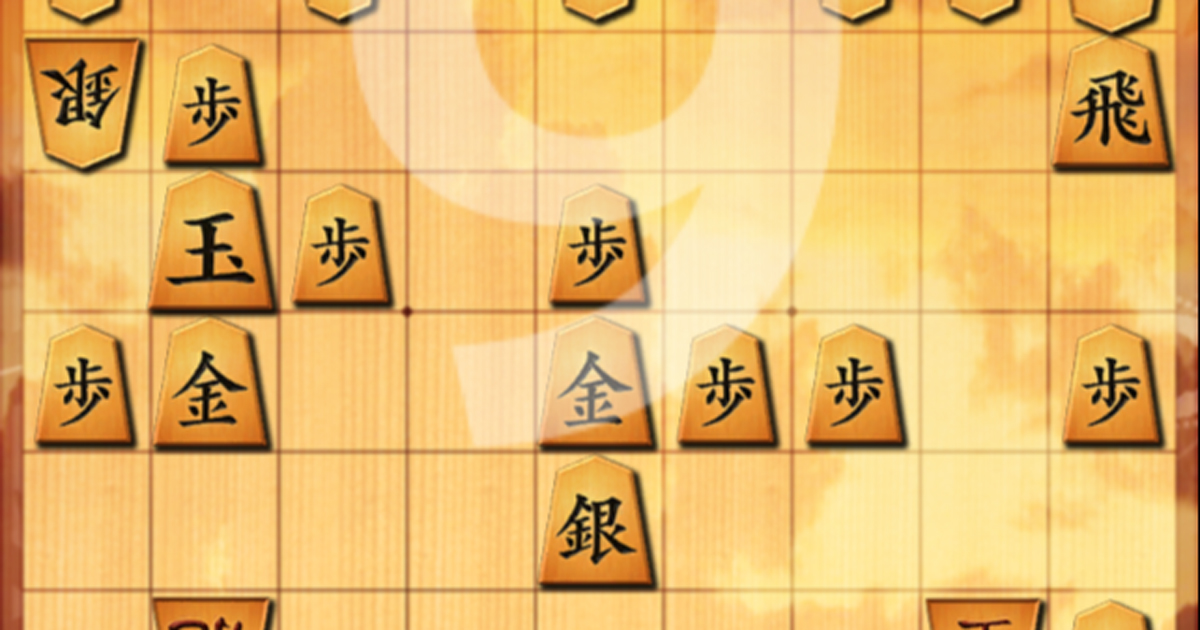

最近、『将棋ウォーズ』ではスプリントモードの対局を増やしています。棋譜解析をしてみて、気づいた点をまた挙げてみたいと思います。

まず、スタート局面について。

形勢互角のスタート局面であるはずが、評価値で700点から1,000点ほどの差がある対局が20局に1局くらいありました。これはもう優勢とか、指しやすいとか、人間でも体感できる局面です。まれにそういう局面が割り当てられてしまうことを開発チームも把握しているようですが、形勢互角だと思い込まずスプリントに臨むのがよい。「なんて不利な局面だ…」とマイナス思考でスタートするより、終盤の凌ぎの練習だと割り切った方がよい。

とはいえ、どんなに不利な局面でも、最善手を指し続けると、評価値は大きく離れてゆかず、平行状態を保てることも多い。詰みは無く、広い意味では、形勢互角と言えるスタート局面なのかもしれない。形勢の差を開かせない技術というのは、級が上がるにつれて、段が上がるにつれて、大事なポイントになるのではないかと感じています。少しくらい不利でも、決して破れかぶれにならず、食らいついて、耐えて耐えて耐える。相手の緩い手を待つ姿勢。あるいは、勝負手を指せるまで待つ姿勢。

逆に、どんなに最善手を指し続けても、評価値で一手ごとに50点ほど離れていってしまうスタート局面もある。これも体感的に優劣を感じやすい局面でした。数手進んだくらいでは評価値で500点以内の差なので、形勢互角と言えば互角の範囲か。一手間違えれば逆転の可能性が十分あるともいえる。とはいえ、級位者では最善手は指せず、どんどん形勢の差は開くばかり。有段者ともなれば、厳しい手が続くだろうから、最初の流れを変えるのは難しい気もする。

次に、初段前後の指し手について。

将棋AIが示す推奨手3種類のうち、互いに1手も指さず10手近く進む場合もある。まったくの素人ではないにもかかわらず、将棋AIからすると、ひどく頓珍漢な手を指していることになる。当然、形勢はめまぐるしくかわる。1手指すごとに評価値で500点前後は上下する。序盤や中盤で作ったリードはなんだったのかというくらい、終盤の一手に重みのあるのがわかる。初段前後では、終盤に必要とされる視点がまだまだ備わっていないのだなと思う。

プロ棋士の対局中継を見ていると、彼らは終盤においても将棋AIの候補手と同じ手を指す。たとえ最善手でなくても、2番手や3番手の指し手を選ぶことが多い。時間も限られる中で成し遂げる。それが如何にすごいことなのか実感しました。

【関連】