3級への技法

3級への技法 駒は紐付けておけ

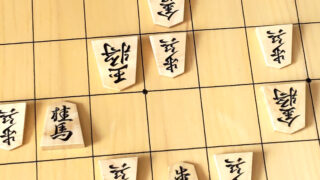

竜や馬は、機動力が高いから逃げられるので大丈夫と高を括っていたら、ひょんな事から素抜かれる対局が続きました。その竜や馬は、歩にさえ紐づけられていなかったからです。局面が少し動き出した途端、その不安定さを突かれてしまいました。これからまだまだ...

3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法  3級への技法

3級への技法